本文主要是介绍算法必备数学基础:图论方法由浅入深实践与应用,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

作者介绍:10年大厂数据\经营分析经验,现任大厂数据部门负责人。

会一些的技术:数据分析、算法、SQL、大数据相关、python

欢迎加入社区:码上找工作

作者专栏每日更新:

LeetCode解锁1000题: 打怪升级之旅

python数据分析可视化:企业实战案例

python源码解读

备注说明:方便大家阅读,统一使用python,带必要注释,公众号 数据分析螺丝钉 一起打怪升级

引言:图论的基础与其跨学科影响

图论,作为离散数学的一个重要分支,已广泛应用于各种科学、工程和社会学领域。从解决最短路径问题以优化网络流量,到分析社交网络中的人际关系,图论的概念和算法已成为解决复杂问题的强大工具。本文旨在介绍图论的基本概念和属性,并通过具体的编程示例展示其在现实世界中的应用。

第一部分:图论基础

1. 图的定义

图是由顶点(或节点)集合及连接这些顶点的边(或弧)集合组成的结构。顶点代表实体,边代表实体间的关系。图可以是无向的(边没有方向)或有向的(边有方向)。

案例:一个社交网络可以表示为一个图,其中顶点表示用户,边表示用户之间的友谊关系。

2. 图的类型和属性

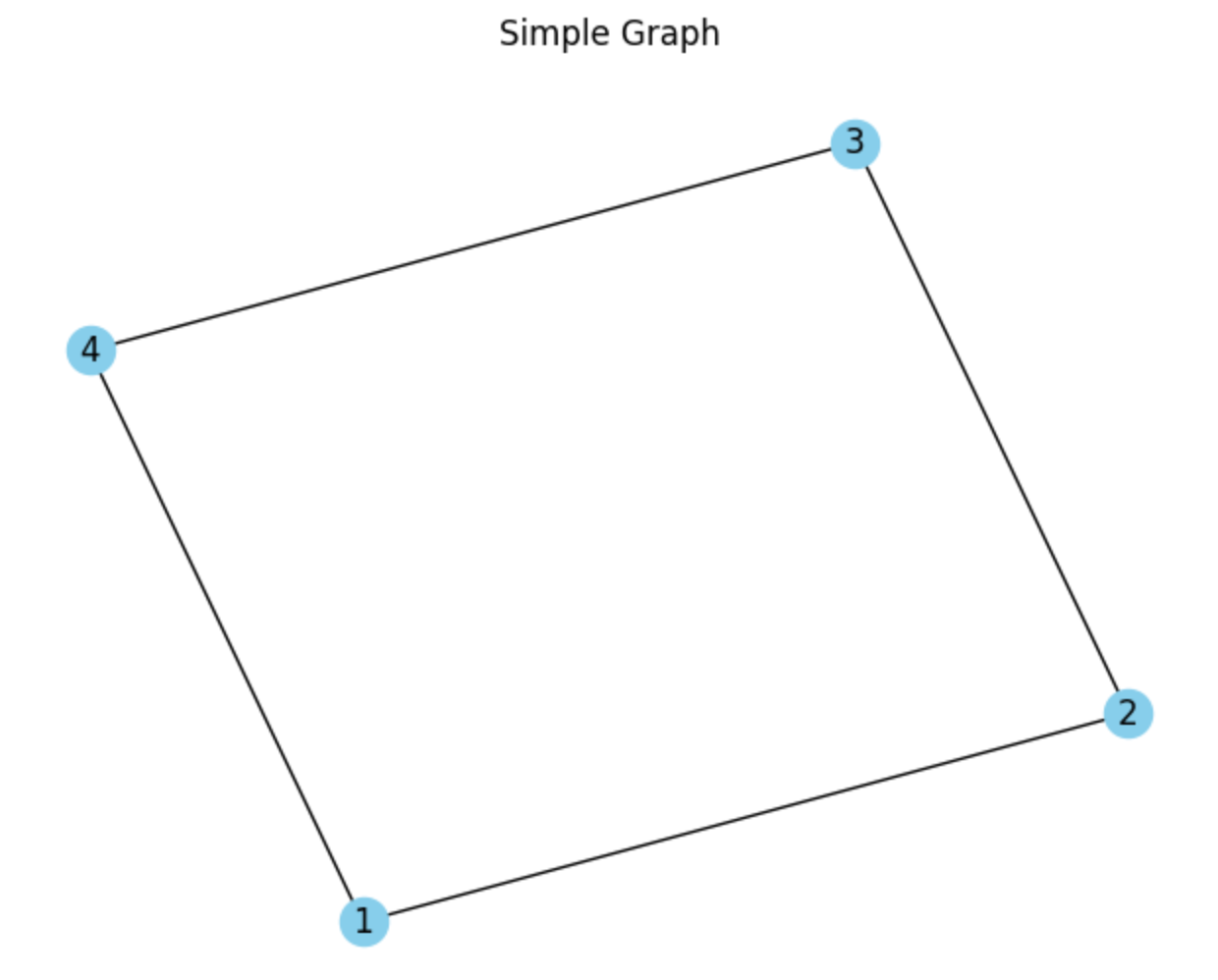

- 简单图:不允许有重边(两个顶点之间多条边)和自环(顶点到自身的边)的图。

- 多重图:可能包含重边的图。

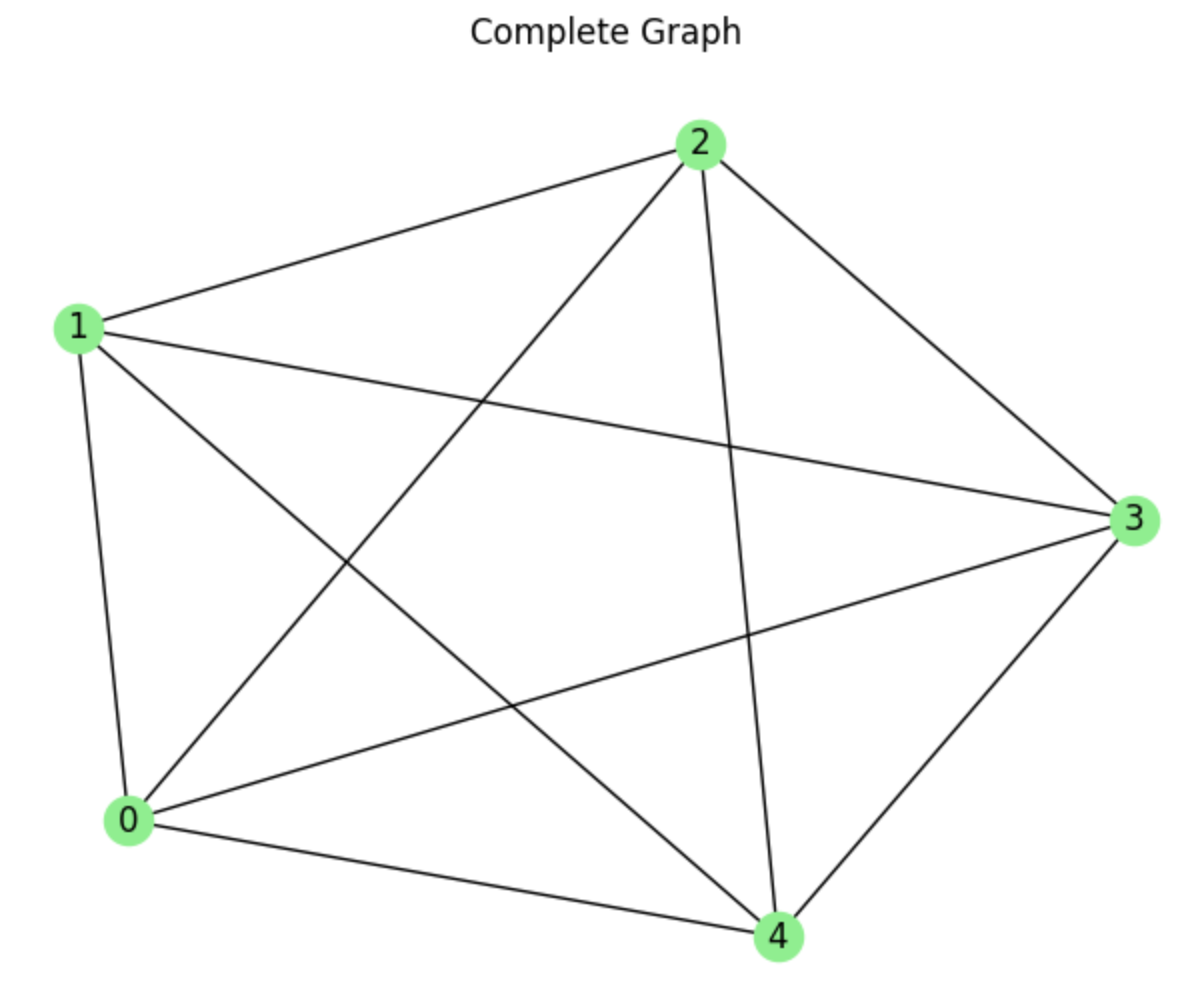

- 完全图:图中任意两个不同的顶点之间都恰有一条边相连的图。

案例:在一个完全图的网络设计中,每个网络节点(顶点)都直接连接到其他所有节点,保证了最优的数据传输效率,但成本较高。

3. 图的表示方法

- 邻接矩阵:一个二维数组,其中的元素表示顶点之间是否存在边。

- 邻接列表:为每个顶点维护一个列表,列出与之相邻的顶点。

案例:在计算机网络中,使用邻接矩阵可以快速查找任何两台计算机之间是否直接连接,而邻接列表则可以有效存储稀疏网络中的连接信息。

Python代码示例:绘制简单图和完全图

以下Python代码使用matplotlib库来绘制简单图和完全图的示例:

import matplotlib.pyplot as plt

import networkx as nxdef draw_simple_graph():# 创建一个空图G = nx.Graph()# 添加顶点G.add_nodes_from([1, 2, 3, 4])# 添加边G.add_edges_from([(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)])# 绘制图nx.draw(G, with_labels=True, node_color='skyblue')plt.title('Simple Graph')plt.show()def draw_complete_graph():# 创建一个完全图G = nx.complete_graph(5)# 绘制图nx.draw(G, with_labels=True, node_color='lightgreen')plt.title('Complete Graph')plt.show()draw_simple_graph()

draw_complete_graph()

解析

上述代码首先定义了两个函数,draw_simple_graph 和 draw_complete_graph,分别用于绘制一个简单图和一个完全图。这两种图使用networkx库创建和绘制,这是Python中一个强大的图处理库,适合于复杂网络的创建、操作和展示。

通过这个引言和第一部分的介绍,我们不仅提供了图论的基本理论知识,还通过具体的编程示例展示了如何在实际中应用这些理论。这样的结构旨在帮助读者从理论到实践,深入理解图论的概念及其在现代科技和社会中的应用。

第二部分:图的算法

图的算法是图论中用于解决实际问题的核心,包括图的遍历、寻找最短路径、构建最小生成树,以及网络流的优化等。以下是对这些关键图算法的详细介绍及其应用示例。

1. 图的遍历

图的遍历是指系统地访问图中的每个顶点一次的过程。主要有两种遍历方式:广度优先搜索(BFS)和深度优先搜索(DFS)。

广度优先搜索 (BFS):

- 原理:从指定的源顶点开始,探索所有邻近的顶点,然后对每一个邻近的顶点,再探索它们未被访问的邻近顶点,以此类推。

- 应用示例:在社交网络中找到从一个用户到另一个用户的最短联系路径。

要在社交网络中找到从一个用户到另一个用户的最短联系路径,我们可以使用广度优先搜索(BFS)算法。这里提供了一个 ASCII 图形表示的示例,假设我们有一个小型社交网络的图表示,并展示如何使用 BFS 找到两个用户之间的最短路径。

假设我们的社交网络有以下结构,节点代表用户,边代表用户间的直接关系(即朋友关系):

Alice -- Bob -- Diana| |Carol -- Emily

我们的目标是找到从 Alice 到 Diana 的最短路径。

ASCII 图表示:

Alice/ \Bob Carol/ |

Diana Emily

BFS 算法步骤示例:

-

初始化:创建一个队列 Q,并将 Alice 加入队列。创建一个用来记录每个用户访问状态的字典,并标记 Alice 为已访问。

-

执行 BFS:

- 出队 Alice,并检查所有邻居(Bob 和 Carol)。

- Bob 和 Carol 未访问,标记为已访问,并加入队列。

-

继续 BFS:

- 出队 Bob,检查其邻居(Alice 已访问,跳过;Diana 和 Emily 未访问)。

- 标记 Diana 和 Emily 为已访问,加入队列。

- 此时,已找到 Alice 到 Diana 的路径:Alice -> Bob -> Diana。

-

结束搜索:

- 继续执行 BFS 直到队列为空,但我们已找到目标用户 Diana,因此可以停止搜索。

ASCII 流程图表示:

[Start] --> [Init: Queue=[Alice], Visited={Alice}]--> [Dequeue: Alice] --> [Neighbors: Bob, Carol] --> [Queue=[Bob, Carol], Visited={Alice, Bob, Carol}]--> [Dequeue: Bob] --> [Neighbors: Diana, Emily]--> [Queue=[Carol, Diana, Emily], Visited={Alice, Bob, Carol, Diana, Emily}]--> [Dequeue: Diana] --> [Found: Diana]--> [End]

这个 ASCII 表示的流程图简洁地说明了使用广度优先搜索(BFS)算法在社交网络中查找最短路径的过程。在实际应用中,我们还需要记录路径信息,通常可以通过一个字典来追踪每个节点的前驱节点,从而在找到目标节点后回溯路径。

python代码示例

from collections import dequedef bfs(graph, start):# 访问列表,用于记录访问过的节点visited = set()# 初始化队列,起始点为startqueue = deque([start])# 标记起始点为已访问visited.add(start)while queue:# 从队列中取出一个节点vertex = queue.popleft()print(vertex, end=" ")# 访问此节点的所有邻接点for neighbor in graph[vertex]:if neighbor not in visited:visited.add(neighbor)queue.append(neighbor)# 示例图的表示

graph = {'A': ['B', 'C'],'B': ['D', 'E'],'C': ['F'],'D': [],'E': ['F'],'F': []

}

bfs(graph, 'A') # 输出 A B C D E F深度优先搜索 (DFS):

- 原理:从指定的源顶点开始,沿着树的深度遍历图,尽可能深地搜索图的分支。

- 应用示例:检测图中的环,这在确定依赖关系中是否存在循环依赖特别有用。

下面通过一个具体的例子来展示如何使用 DFS 检测图中的环,并用 ASCII 图形表示整个过程。

假设我们有以下依赖关系图,节点表示项目中的各个模块,边表示它们之间的依赖关系:

Module A/ \V VModule B Module C| /V VModule D

ASCII 图表示:

A/ \B C\ /D

DFS 算法步骤示例:

-

初始化:对每个节点维护访问状态(未访问、正在访问、已访问)。

-

执行 DFS:

- 从节点 A 开始,标记为正在访问。

- 访问节点 B,标记为正在访问。

- 从节点 B 访问节点 D,标记为正在访问。

- 节点 D 没有未访问的邻居,将 D 标记为已访问并返回。

- 返回到节点 B,将 B 标记为已访问。

- 返回到节点 A,访问节点 C,标记为正在访问。

- 从节点 C 访问节点 D,由于 D 已经标记为正在访问,检测到环。

-

检测到环:

- 在 DFS 过程中,如果尝试访问一个“正在访问”的节点,则意味着存在一个环。

ASCII 流程图表示:

[Start DFS at A]|+--> [DFS at B]| || +--> [DFS at D]| || +-- [Return, Mark D visited]|+--> [Return, Mark B visited]|+--> [DFS at C]|+--> [Try DFS at D, already 'Visiting']| || +-- [Cycle Detected]|+--> [Return, Mark C visited][Return, Mark A visited]

此 ASCII 表示提供了一个清晰的视觉过程,说明了如何通过 DFS 检测图中的环。这种检测在管理软件模块的依赖关系时非常有用,帮助开发者避免循环依赖,从而维护稳定和可维护的项目结构。

python示例代码

def dfs(graph, node, visited):# 标记当前节点为已访问visited.add(node)print(node, end=' ')# 对于当前节点的每一个邻接节点,如果未访问过,递归访问它for neighbor in graph[node]:if neighbor not in visited:dfs(graph, neighbor, visited)# 示例图以字典形式表示,键为节点,值为节点的邻接列表

graph = {'A': ['B', 'C'],'B': ['D', 'E'],'C': ['F'],'D': [],'E': ['F'],'F': []

}# 初始化访问集合,用来记录访问过的节点

visited = set()# 从节点'A'开始DFS

dfs(graph, 'A', visited) # 输出应该是 A B D E F C2. 最短路径问题

最短路径问题是图论中的一个经典问题,旨在找到图中两个顶点间的最短路径。

Dijkstra算法:

- 原理:使用优先队列,迭代地选择最小距离顶点进行探索,直到找到目标顶点。

- 应用示例:GPS和网络路由中计算最短行驶路线。

Dijkstra算法是一个经典的最短路径算法,广泛应用于路由和导航系统中,如GPS导航,以计算从一个点到另一个点的最短路径。下面,我将通过一个具体的例子来描述Dijkstra算法在GPS系统中的应用,并用ASCII图来表示。

假设你正在使用GPS导航从点A到点E。地图上的道路和交叉口可以表示为一个带权重的图,其中顶点代表交叉口或地标,边代表道路,权重代表通过某条道路所需的时间或距离。

地图的ASCII表示

A --1-- B --3-- C

| | |

2 2 1

| | |

D --1-- E --2-- F

权重表示

- A到B的距离是1

- B到C的距离是3

- A到D的距离是2

- B到E的距离是2

- C到F的距离是1

- D到E的距离是1

- E到F的距离是2

Dijkstra算法步骤

- 初始化:距离列表dist设为无穷大,除了起点A设为0,表示从A到A的距离为0。

- 遍历所有节点:从未处理的节点中选择一个距离最小的节点,开始时是A。

- 更新距离:更新所有从当前节点可达的节点的距离。

- 重复过程:直到所有节点都被处理。

ASCII流程图

+----------------------------------+

| Start: Initialize distances |

| dist[A]=0, dist[B]=inf, ... |

+----------------------------------+|V

+----------------------------------+

| Select the smallest dist node |

| A -> dist[A]=0 |

+----------------------------------+|V

+----------------------------------+

| Update distances from A |

| dist[B]=1 (A to B) |

| dist[D]=2 (A to D) |

+----------------------------------+|V

+----------------------------------+

| Select next smallest dist node |

| B -> dist[B]=1 |

+----------------------------------+|V

+----------------------------------+

| Update distances from B |

| dist[C]=4 (B to C via A) |

| dist[E]=3 (B to E via A) |

+----------------------------------+|V

+----------------------------------+

| Repeat until all nodes processed |

+----------------------------------+|V

+----------------------------------+

| Finish: Shortest path calculated |

+----------------------------------+

在这个例子中,使用Dijkstra算法,我们可以找到从点A到其他所有点的最短路径,特别是到点E的最短路径,这在实际的GPS导航中非常实用。通过更新距离并不断选择最近的未访问节点,算法确保每个节点的最短路径都被正确计算。

python代码示例

import heapqdef dijkstra(graph, start):# 保存从起点到各节点的最短路径shortest_paths = {vertex: float('infinity') for vertex in graph}shortest_paths[start] = 0# 优先队列,用于选择下一个访问节点priority_queue = [(0, start)]while priority_queue:current_distance, current_vertex = heapq.heappop(priority_queue)# 节点的距离如果已经不是最短,则跳过if current_distance > shortest_paths[current_vertex]:continue# 探索当前节点的邻居for neighbor, weight in graph[current_vertex].items():distance = current_distance + weight# 只有在找到更短的路径时才进行更新if distance < shortest_paths[neighbor]:shortest_paths[neighbor] = distanceheapq.heappush(priority_queue, (distance, neighbor))return shortest_paths# 示例图

graph = {'A': {'B': 1, 'C': 4},'B': {'A': 1, 'D': 2, 'E': 2},'C': {'A': 4, 'F': 5},'D': {'B': 2},'E': {'B': 2, 'F': 3},'F': {'C': 5, 'E': 3}

}

print(dijkstra(graph, 'A')) # 输出从A到所有节点的最短路径Bellman-Ford算法:

- 原理:通过对所有边重复松弛操作,尝试找到源点到所有其他顶点的最短路径。

- 应用示例:处理带有负权重的边,适用于经济学中的货币兑换问题。

python代码示例

def bellman_ford(graph, source):# 初始化距离表,所有节点的距离设为无穷大,源点设为0distance = {vertex: float('infinity') for vertex in graph}distance[source] = 0# 图的顶点数量vertices = list(graph.keys())# 进行 V-1 次循环(V 是顶点数量),在每次循环中更新所有边for _ in range(len(vertices) - 1):for u in vertices:for v, weight in graph[u]:if distance[u] + weight < distance[v]:distance[v] = distance[u] + weight# 检测负权重循环# 再进行一次循环检查距离是否再次改变,如果是,则存在负权重循环for u in vertices:for v, weight in graph[u]:if distance[u] + weight < distance[v]:print("Graph contains negative weight cycle")return Nonereturn distance# 图的表示方式为:节点 -> [(邻接节点, 权重), ...]

graph = {'A': [('B', -1), ('C', 4)],'B': [('C', 3), ('D', 2), ('E', 2)],'C': [],'D': [('B', 1), ('C', 5)],'E': [('D', -3)]

}# 从节点 'A' 开始计算最短路径

distances = bellman_ford(graph, 'A')

print(distances) if distances else print("No solution due to negative cycle.")3. 最小生成树

最小生成树(MST)是一个常见的网络设计问题,旨在最小化网络构建成本而连接所有节点。

Kruskal算法:

- 原理:按边的权重排序,逐个添加边到生成树中,直到树中包含所有顶点为止,同时避免形成环。

- 应用示例:它非常适用于像经济学中的货币兑换问题,其中汇率的变化可以被视作边的权重,而这些权重可能是负的。

假设有一个国际货币兑换市场,你想找到从一种货币兑换到另一种货币的最优兑换路径,即最大化最终货币的数量。考虑到兑换费用或汇率的波动,这些兑换路径上的权重可能是负的。

图的ASCII表示

假设我们有四种货币:USD, EUR, JPY, GBP,它们之间的兑换率如下所示,其中负权重表示兑换成本或不利的兑换率。

USD --(-0.1)--> EUR

USD --(-0.2)--> GBP

EUR --(0.3)--> GBP

GBP --(-0.4)--> JPY

JPY --(0.2)--> EUR

EUR --(0.1)--> USD

ASCII 图表示

USD^ \

0.1 \ \ -0.1\ vEUR----->GBP^ \ | -0.4| \0.3 || \ v| ----JPY| 0.2|_________/0.1

Bellman-Ford算法步骤

- 初始化:为每种货币设置一个最大兑换值,起始货币(例如USD)设为0(或1,表示100%的货币量),其余货币设为负无穷大。

- 边的松弛:对每一条边重复执行松弛操作。松弛是尝试通过一条边更新到达其端点的最大货币值。

- 重复操作:对所有边重复执行这个操作,总共执行V-1次,其中V是顶点(货币种类)的数量。

- 检测负权环:最后再次遍历所有边检测是否还能进行松弛,如果能,说明存在从源点可达的负权环。

ASCII流程图

+----------------------------------------+

| Start: Initialize max values |

| max[USD]=0, max[EUR]=-inf, ... |

+----------------------------------------+|V

+----------------------------------------+

| For each edge: Relax edges |

| if max[u] + weight[u,v] > max[v]: |

| max[v] = max[u] + weight[u,v] |

+----------------------------------------+|V

+----------------------------------------+

| Repeat V-1 times |

+----------------------------------------+|V

+----------------------------------------+

| Check for negative weight cycles |

| If relaxations possible, report cycle |

+----------------------------------------+|V

+----------------------------------------+

| Finish: Max values calculated |

+----------------------------------------+

在经济学中,Bellman-Ford算法能够帮助识别最有利的兑换路径,尤其是在复杂的、动态变化的国际货币市场中。通过利用可能的负成本(例如特殊优惠、低汇率时段购买等),投资者可以最大化其资本的价值。

python代码示例

class UnionFind:def __init__(self, size):self.root = list(range(size))self.rank = [0] * sizedef find(self, x):if self.root[x] != x:self.root[x] = self.find(self.root[x])return self.root[x]def union(self, x, y):rootX = self.find(x)rootY = self.find(y)if rootX != rootY:if self.rank[rootX] > self.rank[rootY]:self.root[rootY] = rootXelif self.rank[rootX] < self.rank[rootY]:self.root[rootX] = rootYelse:self.root[rootY] = rootXself.rank[rootX] += 1def kruskal(nodes, edges):# 节点名称到索引的映射index = {name: idx for idx, name in enumerate(nodes)}uf = UnionFind(len(nodes))mst = []cost = 0# 按照边的权重从小到大排序sorted_edges = sorted(edges, key=lambda e: e[2])for edge in sorted_edges:u, v, weight = edgeif uf.find(index[u]) != uf.find(index[v]):uf.union(index[u], index[v])mst.append(edge)cost += weightif len(mst) == len(nodes) - 1:breakreturn mst, cost# 货币节点和边

nodes = ['USD', 'EUR', 'JPY', 'GBP']

edges = [('USD', 'EUR', 0.1),('USD', 'GBP', 0.2),('EUR', 'GBP', 0.3),('GBP', 'JPY', 0.4),('JPY', 'EUR', 0.2),('EUR', 'USD', 0.1)

]mst, total_cost = kruskal(nodes, edges)

print("Minimum Spanning Tree:", mst)

print("Total Cost:", total_cost)Prim算法:

- 原理:从一个顶点开始,迭代地添加最小权重的边,扩展生成树。

- 应用示例:在有大量连接点的情况下优化网络布局。

Prim算法是一种用于构建最小生成树(MST)的贪心算法,特别适合用于优化大量连接点的网络布局,如通信网络、电力网、管道系统等。它的目标是在给定的图中找到连接所有顶点的最小成本的边集合。

考虑一个新的数据中心网络布局问题,需要连接不同的服务器位置,每条连接(边)都有其建设成本。目标是在确保所有服务器都能互联的前提下,最小化连接成本。

图的ASCII表示

假设我们有五个数据中心,它们之间的连接成本如下所示:

A ---5--- B| / |1 / 2| 3/ |C---4----D\ /7 6\ /E

ASCII 图表示

A/|\1 | 5/ | \

C---4---B

|\ | /|

| 7 3 2|

| | / |

| |/ |

E--6----D

Prim算法步骤

- 初始化:选择一个起始顶点(例如A),将其加入MST。

- 连接边的选择:选择连接已在MST中的顶点和不在MST中的顶点的最小成本边(例如边AC,成本为1)。

- 更新:将新顶点(C)和边(AC)加入MST。

- 重复:重复选择最小成本的边,直到所有顶点都被包括在MST中。

ASCII 流程图

+--------------------------------+

| Start: Initialize MST with {A} |

+--------------------------------+|V

+--------------------------------+

| Select min cost edge |

| connecting MST to other nodes |

+--------------------------------+|V

+--------------------------------+

| Add edge and vertex to MST |

+--------------------------------+|V

+--------------------------------+

| Repeat until all nodes in MST |

+--------------------------------+|V

+--------------------------------+

| Finish: MST constructed |

+--------------------------------+

在该示例中,Prim算法从顶点A开始,逐步添加最小成本的边和顶点,直到所有数据中心都连接在一个单一的、成本最优化的网络中。这个过程可以显著降低整体建设和维护成本,同时保证网络的高效运作。

这种方法对于设计任何类型的网络都非常有用,尤其是在需要考虑成本效益的场合,如城市规划、交通网络设计、电信网络扩展等。通过使用Prim算法,可以确保以最低的成本实现最大的网络连通性。

4. 网络流和匹配

网络流问题涉及找到网络中从源点到汇点的最大流。

-

Ford-Fulkerson方法:

- 原理:利用增广路径不断增加流量,直到无法再增加为止。

- 应用示例:优化供水管网、数据流在网络中的传输等。

-

匹配问题:

- 原理:在双边图中,匹配是一组边,使得没有两条边共享同一个顶点。

- 应用示例:在求职网站上匹配雇员和雇主。

假设我们要在求职网站上最大化雇员和雇主之间的匹配数量。在这个网络模型中,每个雇员和每个雇主都被视为网络的节点,而他们之间的潜在匹配关系被视为边。我们将构建一个流网络,其中源点代表雇员组,汇点代表雇主组,雇员和雇主之间的边的容量为1,表示一份工作机会。

ASCII 网络示意图:

Source|| (连接所有雇员)+-----+| |E1 E2 E3 (雇员)|\ /|\ /|1| \ / | \ / |1| X | X |1| / \ | / \ |1C1 C2 C3 (雇主)| | |+-----+-----+| (连接到汇点)|Sink

说明:

- “X” 表示雇员和雇主之间的潜在匹配。

- 数字 “1” 表示每条边的容量,代表一个潜在的职位机会。

Ford-Fulkerson 算法步骤和ASCII流程的对应关系

-

初始化流量:所有连接的初始流量设为0。

Start: Initialize all flows to zero

-

寻找增广路径:使用BFS从源点到汇点寻找一条增广路径,沿该路径每条边的残余容量必须大于0。

Find augmenting path using BFS

-

增加流量:沿找到的路径增加尽可能多的流量,通常是路径上具有最小残余容量的值。

Augment flow along the path

-

重复寻找路径:重复步骤2和步骤3,直到找不到新的增广路径。

Repeat until no augmenting path is found

-

完成:所有可能的流都已找到,完成最大匹配计算。

Finish: Compute maximum matching

ASCII流程图

+------------------------------------+

| Start: Initialize all flows to zero|

+------------------------------------+|V

+------------------------------------+

| Find augmenting path using BFS |

+------------------------------------+|V

+------------------------------------+

| Augment flow along the path |

+------------------------------------+|V

+------------------------------------+

| Repeat until no augmenting path is |

| found |

+------------------------------------+|V

+------------------------------------+

| Finish: Compute maximum matching |

+------------------------------------+

这个ASCII流程图清晰地描绘了算法的每个步骤,并与之前的算法步骤描述相匹配。这种方式展示了算法从初始化,到寻找和增强路径,直到完成最大流计算的完整过程。

在我们之前讨论的文章中,第三部分专注于图论的高级应用。这些应用涵盖了图的着色问题、图的自动形态识别、以及复杂网络分析等。下面详细展开这一部分的内容。

第三部分:图论的高级应用

1. 图的着色问题

图的着色问题是图论中的一个经典问题,它涉及的是将图的顶点着色,使得没有两个相邻的顶点有相同的颜色,并尽可能使用最少的颜色。

- 应用示例:在频率分配中,比如无线电频谱的分配,每一个发送站都需要被分配一个频率,而相邻的站点不能使用相同的频率以避免干扰。

2. 图的自动形态识别(图同构问题)

图同构问题是确定两个图在结构上是否相同的问题,即它们是否可以通过顶点的重新标号变为完全一样的图。

- 应用示例:在化学中,化学家用图同构算法来确定两个化合物是否是同一种结构,或者在数据库中搜索特定的化学结构。

3. 复杂网络分析

复杂网络分析涉及研究实际网络(如社交网络、互联网、生态网络)中的模式、网络节点的作用以及网络的整体结构。

- 应用示例:

- 社交网络分析:通过分析社交网络中的连接模式,可以识别出社群领导者或关键影响者。

- 互联网结构分析:了解互联网的拓扑结构,有助于优化数据的路由策略和提高网络的鲁棒性。

深入讨论:

每个高级应用不仅展示了图论的理论重要性,还强调了其在解决实际问题中的实用性。以下详细讨论这些应用:

图的着色问题

- 算法:贪心算法常用于解决图的着色问题,它从一个顶点开始,按顺序为每个顶点选择第一个可用的颜色。

- 挑战:虽然图的着色问题是NP难题,但现代启发式算法可以有效地处理大型图。

图的自动形态识别

- 技术:使用高级数据结构和算法,如回溯和深度优先搜索,可以有效地处理图同构问题。

- 实用性:图同构检测在数据库索引、模式识别等领域有广泛应用。

复杂网络分析

- 方法:使用网络理论的度量,如节点的度、集聚系数、路径长度等,可以揭示网络的复杂结构和动态行为。

- 数据科学应用:在大数据时代,网络分析方法对于从大规模数据中提取有价值的信息至关重要。

通过深入研究这些高级图论应用,读者可以更好地理解图论在现代科技和社会科学中的关键作用。这些高级主题不仅扩展了图论的理论基础,还为处理实际问题提供了强大的工具和方法。

这篇关于算法必备数学基础:图论方法由浅入深实践与应用的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!