本文主要是介绍简述OSI七层模型及每层的功能任务和协议,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

文章目录

- 一、OSI七层模型的功能和任务

- 1.物理层

- 2.数据链路层

- 3.网络层

- 4.传输层

- 5.会话层

- 6.表示层

- 7. 应用层

- 二、OSI七层模型每层的协议

开放系统互连参考模型(Open System Interconnect,简称OSI)是国际标准化组织(ISO)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)联合制定的开放系统互连参考模型,为开放式互连信息系统提供了一种功能结构的框架。OSI模型是一个具有七层协议结构的开放系统互连模型,旨在使全球范围的计算机能够进行开放式通信。每一层都包含多个实体,处于同一层的实体称为对等实体。每一层都实现不同的功能,并以协议的形式正规描述这些功能,这些协议定义了某层同远方一个对等层通信所使用的一套规则和约定。每一层向相邻上层提供一套确定的服务,并且使用与之相邻的下层所提供的服务。

OSI参考模型是具有7个层次的框架,自底向上的7个层次分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

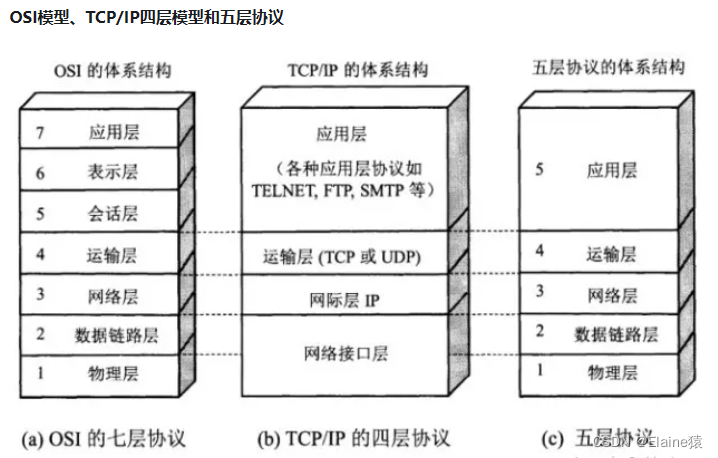

以下是OSI模型与TCP/IP四层模型和五层协议的关系:

在数据传输过程中,每一层都承担不同的功能和任务,以实现对数据传输过程中的各个阶段的控制。

一、OSI七层模型的功能和任务

1.物理层

物理层的主要功能是透明地完成相邻节点之间原始比特流的传输。其中“透明”的意思是指物理层并不需要关心比特代表的具体含义,而要考虑的是如何发送“0”和“1”,以及接收端如何识别。物理层在传输介质上作为系统和通讯介质的接口,为数据链路层提供服务。

解决两个硬件之间的通信。

2.数据链路层

数据链路层负责在两个相邻节点之间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据,通过流量控制和差错控制,将原始不可靠的物理层连接变成无差错的数据通道,并解决多用户竞争问题,使之对网络层显现一条可靠的链路。

3.网络层

网络层是通讯子网的最高层,其主要任务是在数据链路层服务的基础上,实现整个通讯子网内的连接,并通过网络连接交换网络服务数据单元(packet)。它主要解决数据传输单元分组在通信子网中的路由选择、拥塞控制和多个网络互连的问题。网络层建立网络连接为传输层提供服务。

4.传输层

传输层既是负责数据通讯的最高层,又是面向网络通信的低三层(物理层、数据链路层和网络层)和面向信息处理的高三层(会话层。表示层、应用层)之间的中间层,是资源子网和通信子网的桥梁,其主要任务是为两台计算机的通信提供可靠的端到端的数据传输服务。传输层反映并扩展了网络层子系统的服务功能,并通过传输层地址为高层提供传输数据的通信接口,使系统之间高层资源的共享不必考虑数据通信方面的问题。

5.会话层

会话层利用传输层提供的端到端数据传输服务,具体实施服务请求者与服务提供者之间的通信、组织和同步它们的会话活动,并管理它们的数据交换过程。会话层提供服务通常需要经过建立连接、数据传输和释放连接三个阶段。会话层是最薄的一层,常被省略。作用:建立和管理应用程序之间的通信。

6.表示层

负责数据格式的转换,将应用处理的信息转换为适合网络传输的格式,或者将来自下一层的数据转换为上层能处理的格式。

表示层处理的是用户信息的表示问题。端用户(应用进程)之间传送的数据包含“语义”和“语法”两个方面。语义是数据的内容及其含义,它由应用层负责处理;语法是与数据表示形式有关的方面,例如,数据的格式、编码和压缩等。表示层主要用于处理应用实体面向交换的信息的表示方法,包括用户数据的结构和在传输时的比特流(或字节流)的表示,这样,即使每个应用系统有各自的信息表示法,但被交换的信息类型和数值仍能用一种共同的方法来描述。

7. 应用层

作用是通过应用程序之间的交互完成特定的网络应用。应用层是直接面向用户的一层,是计算机网络与最终用户之间的界面,在实际应用中,通常把会话层和表示层归入到应用层,使OSI/RM成为一个简化的五层模型。

二、OSI七层模型每层的协议

- SMTP:25端口,邮件发送

- FTP:20数据端口/21控制端口,文件传输协议

- HTTP:80端口,超文本传输协议,网页传输

- DHCP:67端口,IP地址自动分配

- SNMP:161端口,简单网络管理协议

- DNS:53端口,域名解析协议,记录域名与IP的映射关系

- TCP:可靠的传输层协议

- UDP:不可靠的传输层协议

- ICMP:因特网控制协议,PING命令来自该协议

- IGMP:组播协议

- ARP:地址解析协议,IP地址转换为MAC地址

- RARP: 反向地址解析协议,MAC地址转IP地址

这篇关于简述OSI七层模型及每层的功能任务和协议的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!