本文主要是介绍易學과 우리 國文과의 關係-制字原理,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

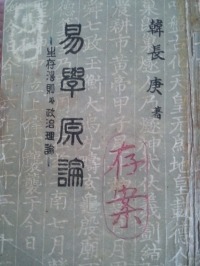

易學과 우리 國文과의 關係

‣제자원리(制字原理)

우리 국문(國文)은 그 제자(制字)의 원리(原理)를 천지(天地)의 자연법칙(自然法則)에서 본받은 것은 이미 알려진 일이오, 역학(易學)이 또한 자연법칙(自然法則)을 상(象)한 학문(學問)이므로, 국문(國文)과 역학(易學)은 한가지로 자연법칙(自然法則)에서 발원(發源)하여 그 파류(派流)가 두 길로 나뉘운 것이다. 즉(卽) 자연법칙(自然法則)이 인생(人生)과 사회(社會)의 생존원리(生存原理)를 구명(究明)하는 학문(學問)에 응용(應用)된 것이 곧 역학(易學)이오, 자연법칙(自然法則)이 성음학(聲音學)에 응용(應用)되어 문자(文字)로 나타난 것이 곧 우리 국문(國文)이라, 그러므로 우리 국문(國文)은 역학(易學)으로 더불어 동일(同一)한 계통(系統)에 연계(連繫)된 학문(學問)이오, 따라서 국문중(國文中)에는 역학(易學)을 본받은 것이 적지 아니한 것이다.

훈민정음(訓民正音)의 제자해(制字解)에 「凡有生類 在天地之間者 捨陰陽而何之 故 人之聲音 皆有陰陽之理 顧人不察耳 今正音之作 初非智營而力索 但因其聲音而極其理而已 理旣不二則 何得不與天地鬼神同其用也 = 무릇 생류(生類)가 천지간(天地間)에 있는 자(者)가 음양(陰陽)을 버리고 어디로 가리오, 그런 고(故)로 사람의 성음(聲音)에도 다 음양(陰陽)의 이(理)가 있는데 사람이 살피지 아니할 뿐이라, 이제 정음(正音)의 지음은 지(智)로 영(營)하고 역(力)으로 색(索)함이 아니오, 다만 그 성음(聲音)을 인(因)하여 그 이(理)를 극(極)할 따름이라. 이(理)가 이미 이(二)치 아니하니 어찌 천지귀신(天地鬼神)으로 더불어 그 용(用)을 한가지로 하지 못하리오」하니, 이는 정음(正音)의 지음이 천지음양(天地陰陽)의 이(理)를 취(取)함을 말함이오, 또 그 서문(序文)에 「訓民正音 象形而字倣古篆 因聲而音叶七調 三極之義 二氣之妙 莫不該括 = 훈민정음(訓民正音)은 형(形)을 상(象)하되 자(字)는 고전(古篆)을 본받고 성(聲)을 인(因)하되 음(音)은 칠조(七調)에 맞추니, 삼극(三極)의 의(義)와 이기(二氣)의 묘(妙)함이 널리 포괄(包括)되지 아니함이 없다」하니, 삼극(三極)이라 함은 역(易)에 이른 바의 「삼극지도(三極之道)」【註一】인데, 천지인(天地人) 삼재(三才)의 대대(對待)의 이(理)를 말함이오, 이기(二氣)라 함은 역(易)에 이른 바의 「이기감응(二氣感應)」【註二】인데, 음양(陰陽)의 이기(二氣)를 말함이며, 또 「東方有國 不爲不久 而開物成務之大智 蓋有待於今日也歟 = 동방(東方)이 나라를 유(有)한지 오래지 아니하지 아니하되 물(物)을 개(開)하고 무(務)를 성(成)하는 대지(大智)는 대개(大槪) 금일(今日)에 대(待)함이 있을진저」하니, 개물성무(開物成務)라 함은 역(易)에 이른 바의 「夫易開物成務」【註三】인데, 문물(文物)을 개명(開明)하고 세무(世務)를 성수(成遂)함을 말함이니, 이 삼극(三極)․이기(二氣)․개물성무(開物成務) 등(等) 용어(用語)는 모두 역학(易學)에서 나온 것이다.

그리하여 정음이십팔자(正音二十八字)는 각각(各各) 그 형(形)을 상(象)하여 지은 것인데, 초성(初聲)은 사시(四時)의 이(理)를 취(取)하고 【註四】중성(中聲)은 삼재(三才)의 이(理)를 취(取)하니【註五】이 사시(四時)와 삼재(三才)의 이(理)가 또한 역학(易學)의 원리(原理)와 전연(全然) 일치(一致)되는 것이다. 이제 제자해(制字解)의 요지(要旨)를 해설(解說)하면 대개(大槪) 다음과 같다.

‣초성(初聲)은 사시(四時)의 이(理) 初聲은 十七字

아음(牙音) = ㆁㅋ ㄱ 후음(喉音) = ㅎ ᅙ ㅇ

설음(舌音) = ㅌ ㄷ ㄴ 반설음(半舌音) = ㄹ

순음(脣音) = ㅍ ㅂ ㅁ 반치음(半齒音) = ㅿ

치음(齒音) = ㅊ ㅈ ㅅ

(초중성(初中聲)에서 후음(喉音) 「ᅙ」와 반치음(半齒音)「ㅿ」는 지금 사용(使用)치 아니함으로 약(略)하고, 아음(牙音) 「 ㆁ」은 종성(終聲)에만 사용(使用)하는데 실제(實際)에는 「ㅇ」으로 대용(大用)하고 있다)

아음(牙音) 「ㄱ」은 설근(舌根)이 후(喉)를 폐색(閉塞)하는 형(形)을 상(象)하고, 설음(舌音)「ㄴ」은 설(舌)이 상악(上顎)(웃닛몸)에 붙는 형(形)을 상(象)하고, 순음(脣音) 「ㅁ」은 구형(口形)을 상(象)하고, 치음(齒音) 「ㅅ」은 치형(齒形)을 상(象)하고 후음(喉音) 「ㅇ」은 후형(喉形)을 상(象)하며 성(聲)의 출(出)함이 조금 여(厲)(힘이 强한것)한 자(者)는 획(劃)을 더하니 즉(卽) 「ㄱ」이 「ㅋ」으로되고, 「ㄴ」이 「ㄷ」「ㅌ」로되고, 「ㅁ」이 「ㅂ」 「ㅍ」으로, 되고 「ㅅ」이 「ㅈ」 「ㅊ」으로되고, 「ㅇ」이 「ㅎ」으로 된 것이오, 오직 아음(牙音)「 ㆁ」은 특수(特殊)하고 반설음(半舌音) 「ㄹ」은 설형(舌形)의 이체(異體)이다.

후(喉)는 수(邃)(깊은것)하고 윤(潤)(윤택(潤澤)한 것)하니 수(水)가 됨으로 성(聲)이 허(虛)하고 통(通)하며, 사시(四時)로는 동(冬)이 되니, 동(冬)이라 함은 물(物)의 귀장(歸藏)함이 심수(深邃)함을 상(象)함이오, 아(牙)는 착(錯)(교착(交錯)한것)하고 장(長)하니 목(木)이 됨으로 성(聲)이 후음(喉音)과 같으되 실(實)하여, 목(木)이 생장(生長)하여 형체(形體)가 있음과 같고, 사시(四時)로는 춘(春)이 되니 춘(春)이라 함은 동(冬)의 다음에 춘(春)이 와서 목(木)이 생장(生長)함을 상(象)함이오, 설(舌)은 예(銳)하여 동(動)하니 화(火)가 됨으로 성(聲)이 전(轉)하여 양(颺)(날리는 것)하며, 사시(四時)로는 하(夏)가 되니 하(夏)라 함은 물(物)이 신장(伸長)하여 발양(發揚)함을 상(象)함이오, 치(齒)는 강(剛)하고 단(斷)하니 금(金)이 됨으로 성(聲)이 설(屑)(조촐한 것)하고 체(滯)하며, 사시(四時)로는 추(秋)가되니 추(秋)라 함은 물(物)의 수렴(收斂)함을 상(象)함이오, 순(脣)은 방(方)하고 합(合)하니 토(土)가 됨으로 성(聲)이 함(含)하고 광(廣)하며, 사시(四時)로는 계하(季夏)가 되고 또 정위(定位)가 없이 사계(四季)에 기왕(寄旺)하니, 계하(季夏)라 함은 하말(夏末)에 만물(萬物)을 생육(生育)함이 극성(極盛)하여 지(地)의 작용(作用)이 함홍(含弘)함을 상(象)함이오, 사계(四季)에 기왕(寄旺)한다 함은 순(脣)이 일구(一口)를 통(統)하여 후(喉)․아(牙)․설(舌)․치(齒)를 모두 함축(含蓄)함으로 일세(一歲)를 통할(統轄)함을 상(象)함이다. 오직 아음(牙音)의 「 ㆁ」은 비록 아(牙)에 속(屬)하여 설근(舌根)이 후(喉)를 폐(閉)하고 성(聲)과 기(氣)가 비중(鼻中)으로 나오나 그 성(聲)이 후음(喉音)과 같으므로 목(木)의 생장(生長)하는 상(象)을 취(取)하지 아니하고 동(冬)의 후(後)에 목(木)의 맹아(萌芽)가 시생(始生)함을 상(象)하여 후형(喉形) 「ㅇ」에 일아형(一芽形)을 가(加)한 것이다.

ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ l • 의 十一字는 體音이니 十一歸體의 理이오 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅎ 의 十字는 用音이오 ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ 는 모두 用音의 合音이다. ㅏ 는 天이 비로소 사람을 生함이므로 一이 되니 一은 數의 始로서 人類創生의 始를 象함이오 ㅣ 는 十이니 十은 數의 終으로서 사람의 成道를 象함이다. • 는 天이니 ㅡ ㅣ • 는 地에서 人이 成道하여 다시 天으로 圜함을 象함이다.

用音은 四時의 用을 象하여 ㄱ 에서 始하고 ㅎ 에서 終하니 ㄱ 는 春의 象이오 ㅎ 는 冬의 象이니 四時의 用音은 十數에서 成하고 ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ 의 合音은 春夏 季夏 및 秋의 音이 各音과 合한 音으로서 秋陰 ㅈ 의 다음에 位하여 三顯에서 一藏으로 넘어 감을 象하니 이는 ㄱ ㄷ ㅂ ㅈ 의 生長成의 三顯하는 音이 一藏하는 ㅎ 音과 合한 것이다

‣중성(中聲)은 삼재(三才)의 이(理) 中聲은 十一字

• ㅡ ㅣ ㅗ ㅏ ㅜ ㅓ ㅛ ㅑ ㅠ ㅕ

중성(中聲)의 제자(制字)는 전(專)혀 천(天)․ 지(地)․ 인(人)을 상(象)한 것이니, 「•」는 설(舌)이 축(縮)(收縮하는것)하고 성(聲)이 심(深)하니, 천(天)이 개(開)하여 환전(圜轉)하는 상(象)이 있으므로 천(天)을 상(象)하여 형(形)이 원(圓)하고 「 ㅡ」는 설(舌)이 조금 축(縮)하고 성(聲)이 심(深)치도 아니하고 천(淺)치도 아니하니, 지(地)가 벽(闢)하여 물(物)을 적재(積載)하는 상(象)이 있으므로 지(地)를 상(象)하여 형(形)이 평(平)하고, 「 ㅣ」는 설(舌)이 축(縮)치 아니하고 성(聲)이 천(淺)하니, 인(人)이 생(生)하여 직립(直立)하는 상(象)이 있으므로 인(人)을 상(象)하여 형(形)이 입(立)하니 「 • ㅡ ㅣ」는 천(天)․ 지(地)․ 인(人)의 삼재(三才)의 형(形)을 상(象)하여 지은 것이다.

「 ㅗ ㅏ ㅜ ㅓ ㅛ ㅑ ㅠ ㅕ 」의 팔성(八聲)은 천(天)․ 지(地)․ 인(人)의 상교(相交)하는 상(象)을 취(取)한 것이니, ㅗ의 성(聲)은 • 와 동일(同一)하되 구(口)가 축(蹙)하고 그 형(形)은 •와 ㅡ 가 합(合)하여 성(成)하며 ㅜ 의 성(聲)은 ㅡ 와 동일(同一)하되 구(口)가 축(蹙)하고 그 형(形)은 ㅡ 와 • 가 합(合)하여 성(成)하니, 이는 모두 천지(天地)가 초교(初交)하는 뜻을 취(取)함이다. ㅏ의 성(聲)은 ㅗ와 동일(同一)하되 구(口)가 장(張)하고 그 형(形)은 ㅣ와 •가 합(合)하여 성(成)하며, ㅓ의 성(聲)은 ㅜ와 동일(同一)하되 구(口)가 장(張)하고 그 형(形)은 ㅣ와 •가 합(合)하여 성(成)하니, 이는 모두 천지(天地)의 작용(作用)이 사물(事物)에 발현(發顯)하여 인(人)을 대(待)하여 성수(成遂)하는 뜻을 취(取)함이다.

ㅛ의 성(聲)은 ㅗ와 동일(同一)하되 ㅣ에서 기(起)하고 ( ㅣ와 ㅗ를 합(合)하여 발음(發音)하면 ㅛ가되는 것) ㅑ의 성(聲)은 ㅏ와 동일(同一)하되 ㅣ에서 기(起)하고 ( ㅣ와 ㅏ를 합(合)하여 발음(發音)하면 ㅑ가 되는 것) ㅠ의 성(聲)은 ㅜ와 동일(同一)하되 ㅣ에서 기(起)하고 (ㅣ와 ㅜ를 합(合)하여 발음(發音)하면 ㅠ가 되는 것) ㅕ의 성(聲)은 ㅓ와 동일(同一)하되 ㅣ에서 기(起)하니 (ㅣ와 ㅓ를 합(合)하여 발음(發音)하면 ㅕ가 되는 것) ㅗ ㅏ ㅜ ㅓ 는 천지(天地)에서 시(始)하여 초출(初出)함이 되고 ㅛ ㅑ ㅠ ㅕ 는 ㅣ에서 기(起)하여 인(人)을 겸(兼)하여 재출(再出)함이 되나니, 그 원(圓)(•)을 일개(一個)로 한 것은 초출(初出)의 뜻을 취(取)하고 그 원(圓)을 이개(二個)로 한 것은 재출(再出)의 뜻을 취(取)함이다.

또 ㅗ ㅏ ㅛ ㅑ의 원(圓)이 상(上)과 외(外)에 위거(位居)함은 그 천(天)에서 출(出)하여 양(陽)이 되는 까닭이오, ㅜ ㅓ ㅠ ㅕ의 원(圓)이 하(下)와 내(內)에 위거(位居)함은 그 지(地)에서 출(出)하여 음(陰)이 되는 까닭이며, •가 팔성(八聲)에 통관(通貫)함은, 천지운행(天地運行)의 이(理)에 양(陽)이 음(陰)을 통(統)하여 만물(萬物)에 주류(周流)함과 같고, ㅛ ㅑ ㅠ ㅕ가 모두 인(人)을 겸(兼)함은, 인(人)은 만물(萬物)의 영장(靈長)으로서 능(能)히 천지(天地)로 더불어 삼재(三才)가 되는 까닭이다. 우리 국어(國語)에 음성(陰性)과 양성(陽性)이 있으니, 예(例)컨대 청색(靑色)을 파란빛이라 함은 원(圓)이 외(外)에 있으므로 양성(陽性)이 되고, 퍼런빛이라 함은 원(圓)이 내(內)에 있으므로 음성(陰性)이 되며, 비대(肥大)한 상(象)을 통통하다 함은 원(圓)이 상(上)에 있으므로 양성(陽性)이 되고, 퉁퉁하다 함은 원(圓)이 하(下)에 있으므로 음성(陰性)이 되는 것이다. 지금 국어문법(國語文法)에 글의 토(吐)의 「하야」를 모두 「하여」로 써서 음성(陰性)으로 통일(統一)하고 있는데 원래(元來) 어음(語音)이라 함은 내(內)로부터 외(外)에 발현(發顯)하는 것이므로 양성(陽性)을 띠고 명랑(明朗)한 것이 그 본색(本色)이니, 시(時)와 경우(境遇)에 따라서 양성적(陽性的)으로 표현(表現)할 수도 있고 음성적(陰性的)으로 표현(表現)할 수도 있으나. 양성적(陽性的)으로 표현(表現)할 수 있는 어음(語音)을 인위적(人爲的)으로 말살(抹殺)하고, 도리어 음성음(陰性音)을 전용(專用)한다는 것은, 어음(語音)의 본색(本色)에 합(合)치 아니할 뿐만 아니라 또한 부지부식중(不知不識中)에 사람의 기성(氣性)으로 하여금 음울침담(陰鬱沈曇)한 면(面)으로 향(向)하게 하는 것이다.

‣초(初)와 종(終)의 순환(循環)

초성(初聲)․중성(中聲)․종성(終聲)의 합성(合成)한 문자(文字)에는 동정(動靜)이 호근(互根)하고 음양(陰陽)이 교변(交變)하는 뜻이 있으니, 동(動)하는 자(者)는 천(天)이오 정(靜)한 자(者)는 지(地)이오 동정(動靜)을 겸(兼)한 자(者)는 인(人)이라, 초성(初聲)은 발동(發動)하는 뜻이 있으니 곧 천(天)의 사(事)이오, 종성(終聲)은 지정(止定)하는 뜻이 있으니 곧 지(地)의 사(事)이오, 중성(中聲)은 초성(初聲)의 생(生)(天의 發動하는 뜻)함을 승수(承受)하고 종성(終聲)의 성(成)(地의 止定하는 뜻)함에 접속(接續)하니 곧 인(人)의 사(事)이다. 종성(終聲)에 다시 초성(初聲)을 사용(使用)함은 천(天)이 지(地)를 통(統)하는 뜻이오, 초성(初聲)이 종성(終聲)으로 되고 종성(終聲)이 다시 초성(初聲)으로 되는 것은, 일원(一元)의 기(氣)가 주류(周流)하여 궁(窮)치 아니하고, 사시(四時)의 운(運)이 순환(循環)하여 단(端)이 없으므로 정(貞)하면 다시 원(元)하고 동(冬)하면 다시 춘(春)하여 생생불궁(生生不窮)함을 상(象)함이다. 동정(動靜)이 호근(互根)한다 함은 동(動)은 초성(初聲)이오 정(靜)은 종성(終聲)이므로, 초성(初聲)과 종성(終聲)이 호역(互易)하여 초성(初聲)이 종성(終聲)에 근착(根着)하고 종성(終聲)이 초성(初聲)에 근착(根着)한다는 뜻이오, 음양(陰陽)이 교변(交變)한다 함은 양(陽)은 동(動)이오 음(陰)은 정(靜)이니, 또한 동정(動靜)의 호근(互根)과 같은 뜻이다. 정(貞)하면 원(元)한다 함은 역학(易學)의 「원형이정(元亨利貞)」【註六】의 상(象)을 취(取)한 것이니, 역학(易學)에 원(元)은 춘(春)의 象이오 형(亨)은 하(夏)의 상(象)이오 이(利)는 추(秋)의 상(象)이오 정(貞)은 동(冬)의 상(象)이라, 초성(初聲)이 종성(終聲)으로 되는 것은, 춘(春)이 가면 동(冬)이 오고 원(元)이 가면 정(貞)이 오는 상(象)이오, 종성(終聲)이 다시 초성(初聲)으로 되는 것은, 동(冬)이 종(終)하면 춘(春)이 시(始)하고 정(貞)이 종(終)하면 원(元)이 시(始)하는 상(象)이다.

‣만성(萬聲)의 생생(生生)

이상(以上)에 말한 것이 제자원리(制字原理)의 개요(槪要)인데, 그 원리(原理)가 사시(四時)와 삼재(三才)의 이(理)에서 나온 것으로서, 역학(易學)으로 더불어 서로 표리(表裏)가 되고 있는 것이다. 대저(大抵) 언어(言語)라 함은 천지자연(天地自然)의 성(聲)을 통(通)하여 그 의사(意思)를 발표(發表)하는 것이오, 문자(文字)라 함은 천지자연(天地自然)의 성(聲)을 기록(記錄)한 부호(符號)이라, 그러므로 언어(言語)를 기록(記錄)함에는 또한 천지자연(天地自然)의 문자(文字)가 있은 연후(然後)에 언어(言語)와 문자(文字)가 서로 체(體)와 용(用)이 되어 변화(變化)하기 궁(窮)함이 없는 것이다. 세계문자중(世界文字中)에서 자연(自然)의 성(聲)과 자연(自然)의 문자(文字)가 서로 배합(配合)한 것은 오직 우리 국문(國文)이 있을 뿐이니, 이가 우리 국문(國文)이 천지(天地)의 생생(生生)하는 대덕(大德)과 역학(易學)의 생생(生生)하는 원리(原理)를 체득(體得)하여 만성(萬聲)이 생생(生生)하는 소이(所以)이다.

註一. 繫辭上傳 第二章 「六爻之動 三極之道也」

註二. 咸卦彖傳 「二氣感應以相與」

註三. 繫辭上傳 第十一章「夫易何爲者也 夫易開物成務」

註四. 乾卦文言 「與四時合其序」 繫辭上傳 第六章 「變通配四時」등(等)

註五. 繫辭下傳 第十章 「有天道焉 有地道焉 有人道焉 兼三才而兩之 故六」

註六. 乾卦에 「元亨利貞」

这篇关于易學과 우리 國文과의 關係-制字原理的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!