本文主要是介绍(二)地震与地震波,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

目录

一、地震

二、地震波

2.1 地震波概述

2.2 地震波的分类

2.2.1 实体波

2.2.2 表面波

2.2.3 其他分类

三、地震勘探的主要类型

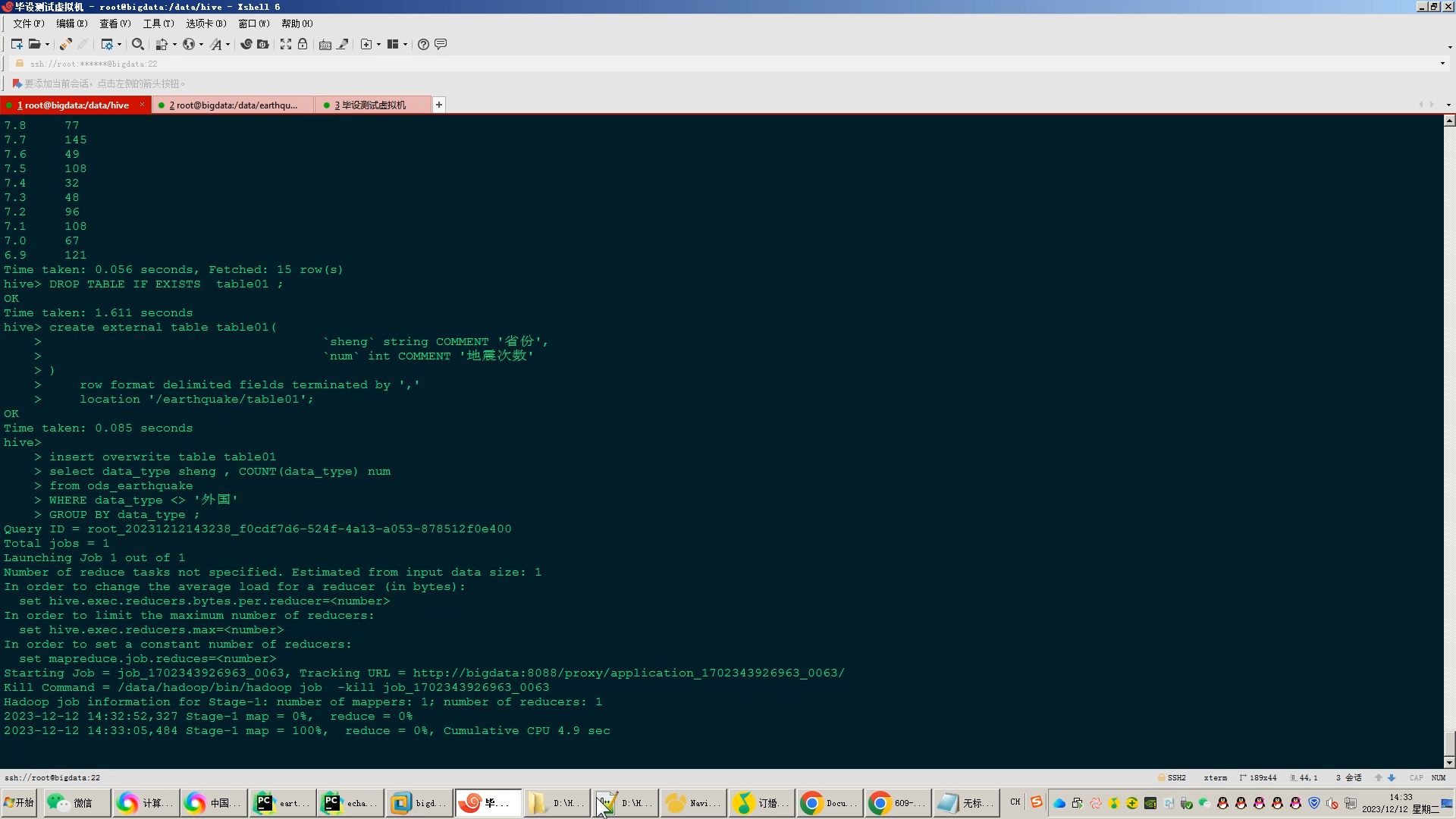

一、地震

地震:地壳快速释放能量过程中造成的地面振动。

震级:地震的大小用震级表示,代表地震本身大小的枪托,由震源发出的地震波能力决定,一次地震只有一次震级。

烈度:地震对地表破快强弱的程度,因地而异,受当地各种自然和认为条件的影响,一次地震可以有多个烈度。对于震级相同的地震来说,如果震源越浅,震中距越短,则烈度一般越高。

等震线:将烈度相同的点连成封闭的曲线。

震中距:从观测点到震中的直线距离。

震中:震源在地面上的垂直投影,即地面正对着震源的那一点。

震源深度:从震中到震源的垂直距离。

震源:内部岩石发生断裂引起震动的地方。

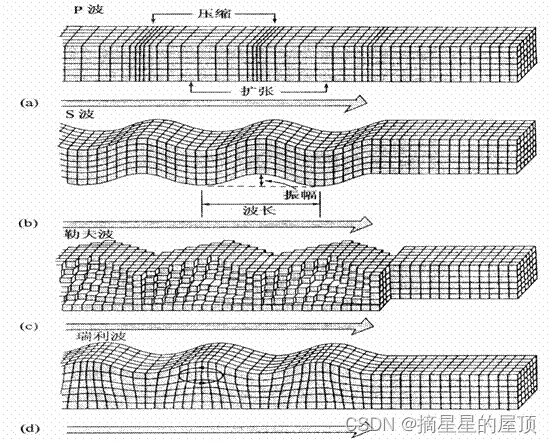

二、地震波

2.1 地震波概述

地震波是指从震源产生向四周辐射的弹性波,一般情况下假设岩石是一种完全弹性体。

弹性波——固体中传递的平面波:应力波的一种,扰动或外力作用引起的应力和应变在弹性介质中传递的形式。

在地震波理论中,通常把地球介质当做均匀、各向同性和完全弹性介质来处理,只是一种简化的假定。实践证明,这种假设可以是分析更加简单,在多数情况下可以的得到与观测结果相符合的值。

补充:各向同性与各向异性的区别

物理性质可以在不同的方向进行测量。

(1)若各个方向的测量结果都是相同的,说明物理性质与取向无关,称为各向同性;

(2)若各个方向所体现出来的性质都不一样,则说明物理性质与取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,称为各向异性。

2.2 地震波的分类

地震波主要分为两种:一种是实体波(能穿越地球内部),一种是表面波(只在地表传递)。

2.2.1 实体波

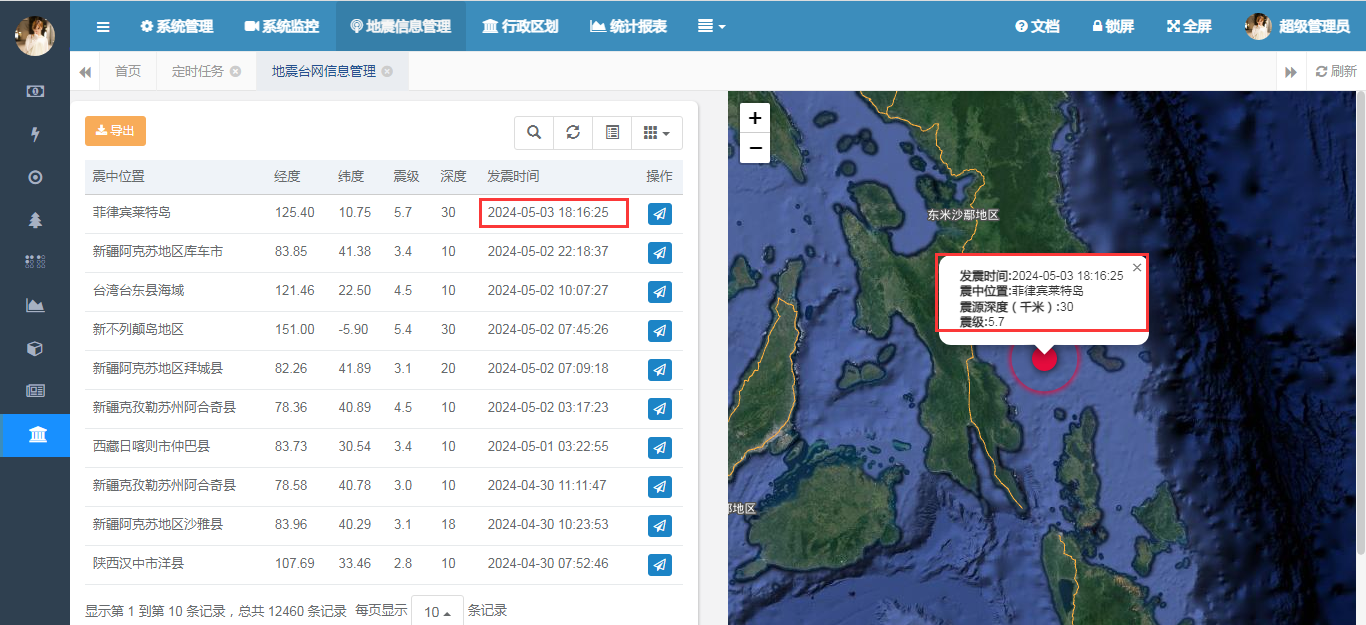

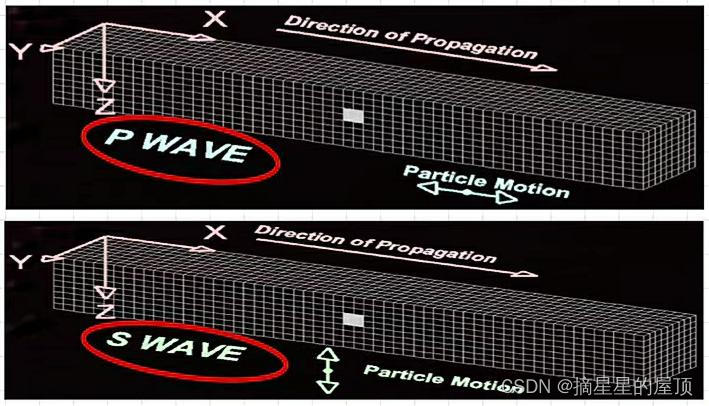

实体波分为P波与S波,P代表主要(Primary)或压缩(Pressure),S 代表次要(Secondary)或剪力(Shear)。

P波 (即是地震纵波):是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,在所有地震波中,前进速度最快,最先到达震中,使地面发生上下振动,粒子振动方向和波前进方平行,破坏性较弱。P波能在固体、液体或者气体中传递。

补充:

(1)声波只有纵波。

(2)弹性波在传递的时候有两个圈,纵波和横波,而声波传递只有一个圈。

纵波传播公式为:

,其中λ和μ分别是介质弹性性质有关的拉梅常数,ρ 为介质的密度。

S波(即是地震横波):是剪切波,地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,前进速度仅次于P波,第二个到达震中,使地面发生前后、左右抖动,粒子振动方向垂直于波的前进方向,破坏性较强。S波只能在固体中传递,无法穿过液体外的核。

横波传播公式为:

| 地震波 | 传播速度 | 传播介质 |

| 纵波 | 速度快 | 固态、液态、气态 |

| 横波 | 速度慢 | 固态 |

2.2.2 表面波

表面波(又称L波):是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的混合波,有低频率、高震辐和具频散的特性。其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素,是最有威力的地震波。

Love Wave(勒夫波):粒子振动方向和波前进方向垂直,但振动只发生在水平方向上,没有垂直分量,振幅在表面最大,类似于S波,差别是侧向震动振幅会随深度增加而减少。

Rayleigh wave(瑞利波,地滚波):粒子运动方式类似海浪,在垂直面上,粒子呈逆时针椭圆形振动,震动振幅一样会随深度增加而急剧减少。在所有地震波中,该波在时间上扩散的最多,在地震仪上产生较长的波持续时间。

2.2.3 其他分类

按照波在传播过程中传播路径的特点来区分,可把地震波分为直达波、反射波、透射波、折射波等。

按照各种波在地震勘探中所处的地位来区分,可把地震波分为有效波、干扰波和特殊波。

三、地震勘探的主要类型

纵波反射波地震勘探:激发和接收纵波信息。

横波反射波地震勘探:激发和接收横波信息。

转换横波地震勘探:纵波激发,接收横波。

这篇关于(二)地震与地震波的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!