本文主要是介绍钽电容失效排查实例,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

一.情况介绍

去年由于国际供应链混乱的原因,频繁遭遇电子器件假货坑人的情况,尤其是钽电容的假货,造成了多个系列产品停线排查,好在已经解决。在此把经历分享给大家,希望遇到同类问题的朋友能够快速解决问题,毕竟停线是个大问题,时间紧,任务重!

二.排查分析

1. 失效原理

在排查之前,当然要先搞清楚钽电容失效的机制。钽电容在使用环节产生的失效主要分为三类:电流型、电压型、发热型。

1)电流型失效:钽电容在生产过程中不可避免地会在Ta2O5介质膜中引入缺陷,比如裂纹和杂质,缺陷位置的漏电流增加,在局部形成热点,长时间使用后使元件的性能退化,最终可能破坏介质膜,发生短路而失效。

2)电压型失效:钽电容介质层厚度决定了其耐压,由于介质膜不均匀,在薄的地方耐压低,或者外界电压过高,瞬间击穿介质膜,导致器件失效。

3)发热型失效:一般是器件损耗变大,比如纹波电流过大,导致温升异常升高,破坏器件热平衡,导致热击穿失效;或者钽电容处于高热量元件附近,且没有良好的散热措施,外界条件也会导致热失效。

2. 试验验证

从物料库里领出问题电容的同批次钽电容进行验证测试。

1)静态耐压测试

采用稳压电源给钽电容两端逐步加电压的方式,检验电容是否烧毁。最高电压加到20V,20pcs样品均无明显损坏。考虑到工厂反馈钽电容损坏发生在产品老化过程中,不排除结合工作环境温度的影响,造成钽电容的失效。因此,将样品加做一个24小时40℃高温存储实验,然后再次进行静态耐压测试,最终结果依然是所有样品均未损坏;

2)浪涌电压测试

将样品焊接在出现问题的产品上直接进行反复上电检测和开启负载测试。

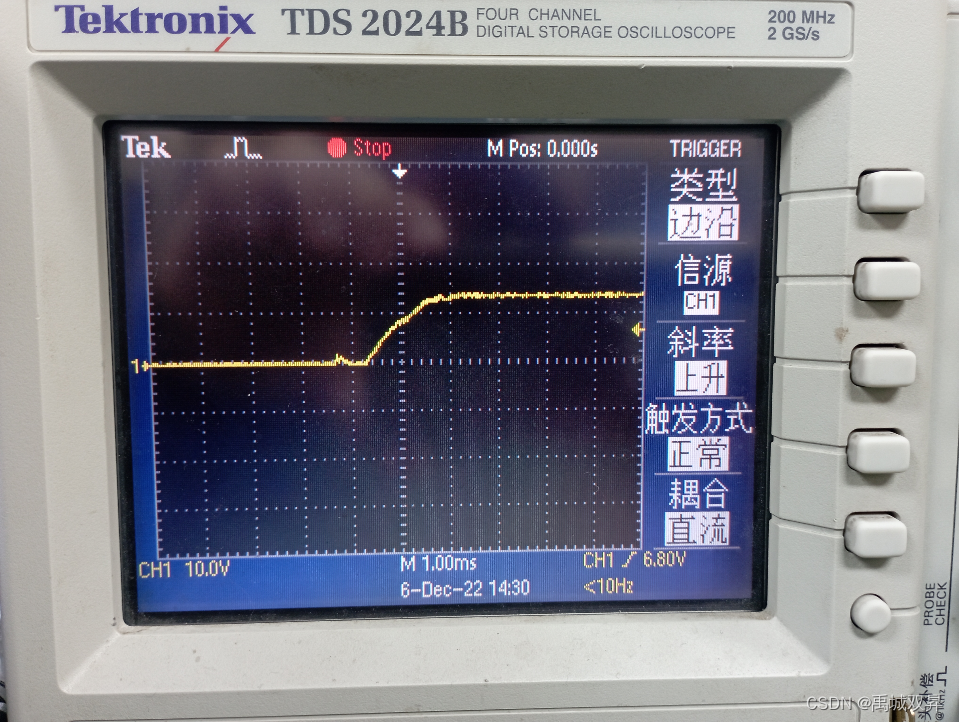

上电检测时,反复开关设备,检测每次上电时的电压波形,同时要求每次掉电后,需使用镊子短路钽电容两端进行放电。最终结果如图1所示,钽电容两端电压很稳,并没有出现电压过冲和浪涌现象;

打开产品工作界面,反复开启关闭负载,检测钽电容两端电压波形,电容两端电压为12V,无过冲现象,纹波噪声100mV;

3)热失效测试

纹波电流是指电流中的高次谐波成分,由于是交流成分,会在电容上发生耗散。如果电流的纹波成分过大,超过了电容的最大允许纹波电流,会导致电容烧毁。

开启负载后,钽电容两端的波动电压,即纹波电压dv=100mV,钽电容的等效阻抗ESR大致为0.5R(@100kHz),换算成纹波电流为I=dv/ESR=100mV/0.5R=200mA,小于规格书上宣称的219mA(@125℃,其他温度下纹波电流更高);

采用红外测温仪进一步测量电容表面的温度,设备未上电之前,钽电容表面温度为25.4℃(即环境温度为25.4℃),开启负载2小时后,钽电容表面温度上升到47.3℃,钽电容的温升大致为22℃,换算到40℃环境温度下,钽电容的表面温度为62℃,远未达到规格书上宣称的温度。

综上测试结果,硬件设计上并没有问题,只剩下另一种可能:是不是遇到假货?

4)假货鉴定

所幸手中还有几年前的剩料,拿样品和以前的剩料进行对比。

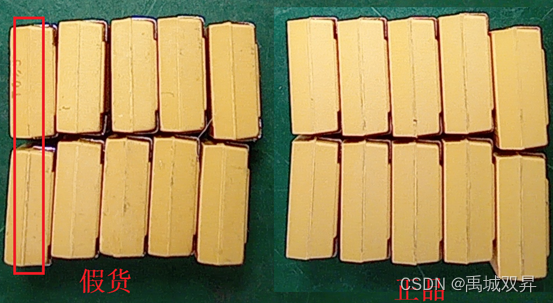

- 尺寸偏差

测量样品和以前剩料的钽电容厚度(单位mm),如下表所示,可见问题样品的厚度尺寸偏差很大,这是由于不法商贩打磨电容表面字符造成的。

| 样品 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |

| 假货 | 2.93 | 2.85 | 2.94 | 2.98 | 2.93 | 2.98 | 2.95 | 2.91 | 2.94 | 2.95 |

| 正品 | 3.03 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |

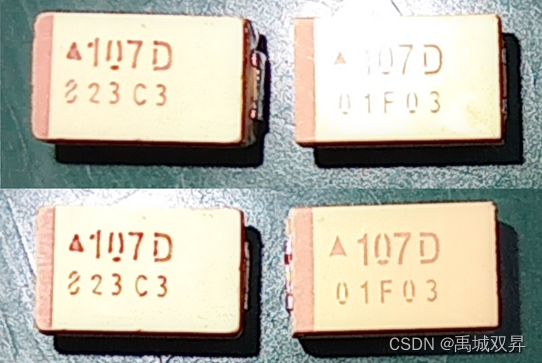

- 侧面丝印

正品侧面均无丝印,问题样品部分侧面有丝印,且字体不统一。

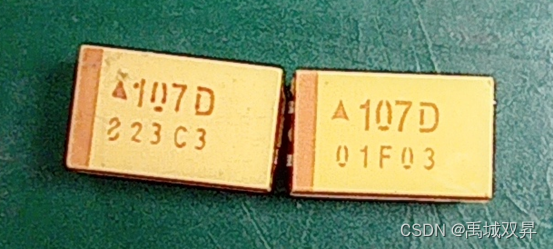

- 正面丝印

正品表面丝印清晰,LOGO端正;问题样品丝印有断点,且LOGO歪斜;

- 上下模具合缝

正品合缝较一致,问题样品部分合缝相差大;

- 表面反光特性

将光照射在电容表面,正品表面会有很强的镜面反射,问题样品是漫反射。

三. 分析结论

综上以上分析,可以肯定这批钽电容炸裂的原因就是因为遇到了假货。

这篇关于钽电容失效排查实例的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!