本文主要是介绍网络测试工具——iperf3详细使用说明,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

iperf3使用方法详解

iperf3是一款带宽测试工具,它支持调节各种参数,比如通信协议,数据包个数,发送持续时间,测试完会报告网络带宽,丢包率和其他参数。

一、安装

操作系统:Ubuntu20.04LTS

打开终端,直接输入

sudo apt-get install iperf3

说明:不同的系统安装方式不同,这里只介绍ubuntu系统

二、使用方法

环境假设:

假设两台设备。

A(客户端)IP地址:192.168.3.95

B(服务端)IP地址:192.168.3.250

案例一:TCP通信测试

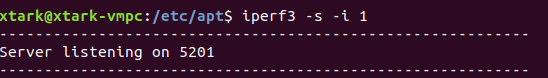

在B(服务端)设备启动shell窗口,输入指令

iperf -s -i 1

# 作为服务端运行,报告回显间隔时间1s

效果如下

TCP上行测试:在A(客户端)设备启动shell窗口,输入指令

iperf3 -c 192.168.3.250 -i 1 -t 10 -b 7M

#作为客户端,连接服务端ip地址192.168.3.250,报告回显间隔1s,测试时间10s,带宽限制为7M。

测试效果如下:

我们这里测试吞吐量的结果为receiver 7.02M左右,是因为我们限制了测试数据的带宽就是7M,说明实际的吞吐量应该是比这个大,测试过程中,如果发现测试的带宽与限制带宽接近,说明限制设置的太小了,需要适当调整-b参数,或者参考硬件厂家给的指标测试。

那么我们调整-b参数到70M,测试结果如下:

可以看出来我们实际TCP上行的速度测试为19.1M/sec,我们还可以增加测试时间来提高测试准确性。

这里还有一点是sender结果为0bits/sec,是因为我们只测试了上行数据,那么如何测试下行通信速度呢?

TCP下行测试:在A(客户端)设备启动shell窗口,输入指令

iperf3 -c 192.168.3.250 -i 1 -t 10 -b 7M -R

#作为客户端,连接服务端ip地址192.168.3.250,报告回显间隔1s,测试时间10s,带宽限制为7M,-R为反向测试,这个参数也是iperf3的主要亮点,支持直接转换数据发送方向

测试效果如下:

我们这里测试TCP下行吞吐量的结果为2.4M左右。

案例二:UDP测试

可以继续使用与案例一服务器,如果未打开,参考案例一的服务器打开方式,注意不要同时打开多个服务器

在B(服务端)设备启动shell窗口,输入指令

iperf -s -i 1

# 作为服务端运行,报告回显间隔时间1s,服务端不区分tcp或udp

效果如下:

UDP上行测试:在A(客户端)设备启动shell窗口,输入指令

iperf3 -u -c 192.168.3.250 -b 70M -i 1 -t 10

#作为客户端运行,限制带宽70M,报告回显间隔1s,测试时间10s

测试效果如下:

这里的数据发现吞吐量结果为0,应该是只显示了下行结果,所以我们看客户端的结果

我们这里测试出UDP上行吞吐量的结果为35.4M/s,延迟抖动(Jitter)为0.36ms,丢包率为12%。

测试过程中,如果发现测试的带宽与限制带宽接近,说明限制设置的太小了,需要适当调整-b参数,或者参考硬件厂家给的指标测试。

这里我们测试了UDP上行速度,那么UDP下行速度如何测试呢?

UDP下行测试:在A(客户端)设备启动shell窗口,输入指令

iperf3 -u -c 192.168.3.250 -b 70M -i 1 -t 10 -R

#作为客户端运行,限制带宽70M,报告回显间隔1s,测试时间10s

测试效果如下:

我们这里测试出UDP上行吞吐量的结果为47M/s,延迟抖动(Jitter)为0.347ms,丢包率为32%。这里要注意,-R是翻转发送者和接收者,所以统计结果都要从接收者这边来统计,否则延迟和丢包统计将没有意义。

详细解读

我们可以直接参考系统自带的帮助文档,如下:

Usage: iperf [-s|-c host] [options]iperf [-h|--help] [-v|--version]Server or Client:-p, --port # server port to listen on/connect to-f, --format [kmgKMG] format to report: Kbits, Mbits, KBytes, MBytes-i, --interval # seconds between periodic bandwidth reports-F, --file name xmit/recv the specified file-A, --affinity n/n,m set CPU affinity-B, --bind <host> bind to a specific interface-V, --verbose more detailed output-J, --json output in JSON format--logfile f send output to a log file-d, --debug emit debugging output-v, --version show version information and quit-h, --help show this message and quit

Server specific:-s, --server run in server mode-D, --daemon run the server as a daemon-I, --pidfile file write PID file-1, --one-off handle one client connection then exit

Client specific:-c, --client <host> run in client mode, connecting to <host>-u, --udp use UDP rather than TCP-b, --bandwidth #[KMG][/#] target bandwidth in bits/sec (0 for unlimited)(default 1 Mbit/sec for UDP, unlimited for TCP)(optional slash and packet count for burst mode)-t, --time # time in seconds to transmit for (default 10 secs)-n, --bytes #[KMG] number of bytes to transmit (instead of -t)-k, --blockcount #[KMG] number of blocks (packets) to transmit (instead of -t or -n)-l, --len #[KMG] length of buffer to read or write(default 128 KB for TCP, 8 KB for UDP)--cport <port> bind to a specific client port (TCP and UDP, default: ephemeral port)-P, --parallel # number of parallel client streams to run-R, --reverse run in reverse mode (server sends, client receives)-w, --window #[KMG] set window size / socket buffer size-C, --congestion <algo> set TCP congestion control algorithm (Linux and FreeBSD only)-M, --set-mss # set TCP/SCTP maximum segment size (MTU - 40 bytes)-N, --no-delay set TCP/SCTP no delay, disabling Nagle's Algorithm-4, --version4 only use IPv4-6, --version6 only use IPv6-S, --tos N set the IP 'type of service'-L, --flowlabel N set the IPv6 flow label (only supported on Linux)-Z, --zerocopy use a 'zero copy' method of sending data-O, --omit N omit the first n seconds-T, --title str prefix every output line with this string--get-server-output get results from server--udp-counters-64bit use 64-bit counters in UDP test packets--no-fq-socket-pacing disable fair-queuing based socket pacing(Linux only)[KMG] indicates options that support a K/M/G suffix for kilo-, mega-, or giga-iperf3 homepage at: http://software.es.net/iperf/

Report bugs to: https://github.com/esnet/iperf

我们抽取我在测试过程中用到的一些参数做一些翻译和解读

Client/Server: # 客户端和服务端公有的参数

指定端口号,默认为5201 -p, --port # server port to listen on/connect to

回显报告的间隔时间 -i, --interval # seconds between periodic bandwidth reports

显示帮助菜单 -h, --help print this message and quit

显示版本-v, --version print version information and quit Server specific: #服务端私有参数

指定以服务端运行 -s, --server run in server mode Client specific: #客户端私有参数

带宽参数,单位:字节每秒:KMG,为2的n次方,比如1K=1024,;设置为0代表无限制,此参数UDP默认1M/s,TCP无限制 -b, --bandwidth #[KMG][/#] target bandwidth in bits/sec (0 for unlimited)(default 1 Mbit/sec for UDP, unlimited for TCP)(optional slash and packet count for burst mode)

指定以客户端运行,后面要带服务端的IP地址 -c, --client <host> run in client mode, connecting to <host>

udp模式,不带-u默认为tcp模式-u, --udp use UDP rather than TCP

指定测试时间,不带参数默认测试10s -t, --time # time in seconds to transmit for (default 10 secs)

翻转测试,这是iperf3比iperf2方便的主要亮点,iperf2不支持此功能,无法使用 -R, --reverse reverse the test (client receives, server sends)

tcp窗口大小,默认无上限,可以不设此参数,作为udp模式测试时也不需要此参数 ,单位:KM,1K=1024 -w, --window #[KMG] set window size / socket buffer size

·

·

·

欢迎各位老铁一键三连,本号后续会不断更新树莓派、人工智能、STM32、ROS小车相关文章和知识。

大家对感兴趣的知识点可以在文章下面留言,我可以优先帮大家讲解哦

欢迎大家光临我的淘宝小店【玩转智能机器人】,会定期推出教程中使用的物美价优的硬件,你的光临就是对我的支持

原创不易,转载请说明出处。

这篇关于网络测试工具——iperf3详细使用说明的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!